改革!考研名额暴减,推免名额扩招!这些政策释放了什么信号?

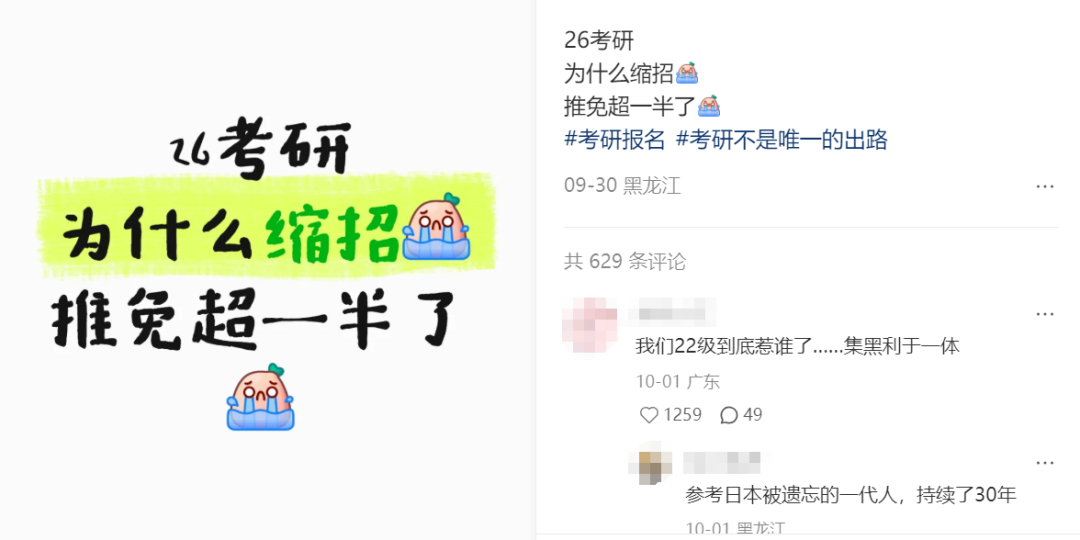

近期,不少考研生反映很多院校研究生统考名额都缩招了,名额大部分都给了推免生,这让很多考研生叫苦不迭...

图源小红书

http://b.mrw.so/2KuTBQ

图源小红书

http://b.mrw.so/3dTMdM

那么,考研为什么缩招,而推免生却在扩招?政策改革的背后释放了哪些信号?其背后的逻辑与深远影响又是什么呢?

BAOYANLU

政策变革: 从“统考”到“多元”

要理解这一信号,首先必须清晰地勾勒出政策变革的轮廓。

ps:扫码关注公众号,回复【888】获取《社科&理工论文万能写作模版》,小白也能轻松上手论文写作!

考研缩招

据不完全统计,2026年部分高校多个硕士专业的统考招生名额大幅缩水,砍掉了超50%、甚至60%。

河海大学的城市水务(学术学位)等3个专业,共缩招27人;对比25年和26年的硕士研究生招生专业目录可以发现,水利水电学院从25年的283人缩减至26年的271人,缩招12人;电气与动力工程学院也有较大幅度缩招,从25年的224人缩减至26年的201人,缩招23人。此外,土木与交通学院等其他学院也有小幅度的缩招;

中南财经政法大学法学院有6个专业缩招,减少了76人;

南开大学的历史学院、周恩来政府管理学院、商学院,同样减少了51个统考名额,还有社会学院的学术学位专业也从25年的25人减少至26年的14人,缩招9人;外国语学院的学术学位专业和专业学位专业也都有10个名额左右的缩招......

图源软科

推免扩招

与考研缩招形成鲜明对比的,是推免生招生比例的稳步提升。

另外,在整理数据的过程中,小录也发现2026年拟接收名额增加最明显的专业类别多为理工类、经管类,文科项目虽然也有增长,但变动不大。 保研迷茫🤔,不知如何努力? 点击一键测试👇👇 生成属于你的个性化【保研规划报告】! 比如吉林大学物理学院26年拟接收名额为132人,相较去年的90人增加了42人; 商学与管理学院26年拟接收名额为164人,相较去年的109人增加了55人。 北京交通大学中增长最明显的学院有电子信息工程学院、土木建筑工程学院等等。

小录说:

高校招生政策是教育资源和人才选拔理念的风向标。如此鲜明地向推免生倾斜,其背后蕴含着多重深意。

全国硕士研究生统一招生考试作为一种标准化考试,虽然保障了形式上的公平,但其“一考定音”的模式也存在局限性。它难以全面、立体地评估一个学生的科研潜力、创新思维、专业素养和学术热情。而推免制度,考察的是学生大学三到四年的平均学分绩点(GPA)、科研经历、学科竞赛成果、论文发表情况以及夏令营中的面试表现。这种“长周期、多维度”的考察,被认为能更有效地筛选出真正适合从事科学研究、具备培养潜力的学生,降低了高校因“应试高手”而非“研究苗子”误入所带来的培养成本。

推免生通常来自“双一流”高校,他们在本科阶段已经接受了较为扎实的学科训练,部分学生甚至早已进入实验室,跟随导师从事基础科研工作。通过推免,导师可以提前“锁定”这些已经过初步检验、知根知底的学生,保证了科研项目的连续性和人才培养的衔接性。这避免了考研生可能因备考周期长、知识结构单一而与科研实践脱节的问题,有利于研究生更快地进入课题研究状态,提升培养效率。

日益白热化的考研竞争,催生了庞大的“考研工业”和严重的应试化倾向。许多学生从大二、大三开始就脱离正常的本科教学秩序,全身心投入考研科目的“题海战术”,导致本科教育的完整性被破坏,知识体系碎片化。政策向推免倾斜,实质上是希望引导学生回归本科学习的常态,重视每一门课程、每一次实验、每一项科研训练,将努力“平摊”到整个大学阶段,从而扭转“唯考研分数论”的功利导向,引导一种更为健康、可持续的学术成长路径。

在“双一流”建设的激烈竞争中,优质研究生生源是高校可持续发展的核心资源。通过扩大推免比例,顶尖高校可以更早、更主动地出击,从其他高校(包括同等水平高校和下一层级的高校)中“掐尖”录取最优秀的学生,构筑自身的人才优势。这导致了优质生源进一步向头部高校集中,强化了高等教育的“马太效应”。

这一系列政策变革,如同多米诺骨牌,正在对保研生和考研生两大群体产生截然不同而又深远的影响。

对于保研生

对于有资格争取保研的学生而言,政策倾斜带来了前所未有的机遇,但也伴随着巨大的压力。

01 机遇拓宽,选择多样化

推免名额的增加,意味着他们拥有更多的机会进入心仪的学校和专业。他们可以同时申请多所院校,手握多个“offer”,拥有更大的选择权。这鼓励了优秀学生在更广阔的平台上追求更适合自己的学术发展道路。

02 竞争“内卷”化与前置化

机遇也意味着更激烈的竞争。保研的竞争不仅仅局限于大四开学的那次综合排名评定,而是贯穿了整个大学三年。为了获得更高的GPA,学生在课程学习上“分分必争”;为了丰富的科研和竞赛经历,他们需要早早进入实验室、参加各种项目。这种“精英式”的全面竞争,使得优秀大学生的“内卷”程度空前加剧,对他们的时间管理、综合素质和心理承受能力都提出了更高要求。

03 “出身”标签被强化

在推免过程中,本科院校的“出身”(是否为“双一流”高校)依然是一个重要的隐性门槛。虽然政策鼓励跨校流动,但985高校普遍更倾向于接收来自985/211高校的推免生。这在一定程度上固化了高校层级,对于非“双一流”高校的顶尖学生而言,通过推免进入顶尖学府的通道依然相对狭窄。

对于考研生

对于数以百万计的考研大军来说,这场改革无疑是一次严峻的挑战。

01 “独木桥”变为“走钢丝”

统考名额的缩减,使得考研的成功率进一步降低。尤其对于志在顶尖高校和热门专业的考生,其难度已非“地狱级”可以形容。他们需要付出更大的努力,承受更大的心理压力,去争夺那所剩无几的名额。

02 路径依赖与风险增加

许多学生将考研视为第二次高考,是改变“出身”、实现阶层跨越的关键途径。然而,政策的转向使得这条路径的风险和不确定性急剧增加。花费一年甚至多年时间“脱产”备考,最终可能因为目标院校专业的突然缩招而前功尽弃,机会成本巨大。

小录说 考研缩招与推免扩招,并非一次孤立的教育政策调整,而是中国高等教育从“规模扩张”迈向“质量提升”与“结构优化”阶段的必然选择。它释放出强烈的信号:国家与高校正在致力于构建一个更高效、更符合人才培养规律的研究生选拔体系,力图打破“一考定终身”的僵化模式,引导学生注重长期积累与全面发展。 对于每一位学子而言,认清这一大势,及早规划,构建自己不可替代的核心竞争力,才是应对万变之根本。