中央财经大学深度解读——外部环境发生了什么?

作为教育部直属的 “双一流”“211 工程” 以及 “985 优势学科创新平台” 建设高校,中央财经大学在经管领域乃至整个教育圈的地位举足轻重。然而,近年来,有关它的讨论层出不穷,从高考招生排名的波动,到保研、就业情况,都备受关注。今天,就让我们深入剖析中央财经大学的各项情况,并结合宏观行业和地区变化、高等教育市场发展趋势和大学生选择来给出规划建议。

BAOYANLU

高考招生排名和学科排名双降说明什么?

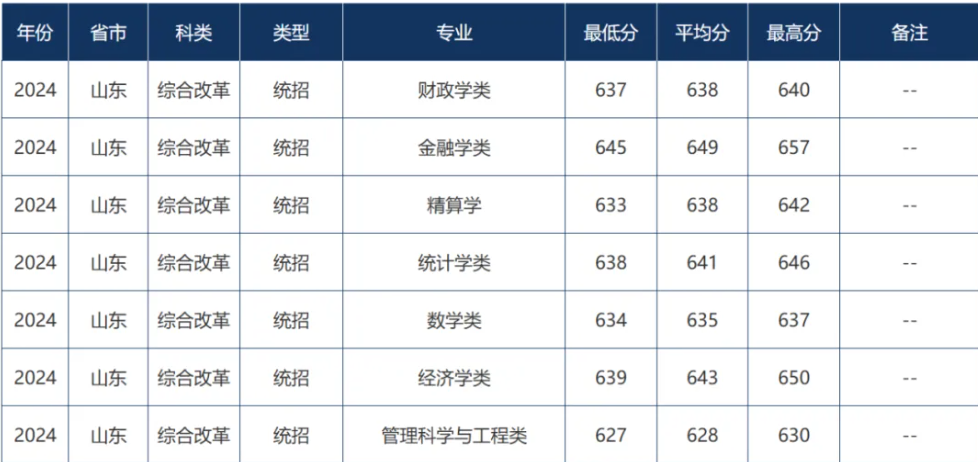

曾几何时,中央财经大学在高考招生中可谓是炙手可热,分数线居高不下,吸引着无数怀揣财经梦想的学子。以笔者参加的山东高考类录取为例,在10年前的2015年,中央财经大学在山东理科的最低分为670分,最高分为688分,按照“一分一段”统计表估算,录取排名在360-1800名之间;而最近几年发生了一些变化,其最低排名从曾经的 2000 名内逐渐下滑,2022年为8639名,2023 年降至 12,452 名,2024 年更是到了 17,022 名 ,即使看最高排名,2023年、2024年最高排名分别为1978和3349名。

而深入到专业来看,笔者发现热门专业“金融学类”,“经济学类”,“工商管理类”一直是最受欢迎的专业,但是2024年分数最高的专业是新开设的“金融科技”,而和统计学相关的分数持续攀升,已经超越了多数传统经管专业。

图1:中央财经大学各专业录取情况(官网)

从全国范围来看,2023 年在多数省份的最低分录取位次出现下跌,在 25 个省份中呈下降趋势,仅有 5 个省上涨。

除了招生排名有所波动,央财在财经领域的深厚底蕴和学科实力也受到一些冲击。在 2025 软科中国财经类大学排名中,它位列第 2 名 ,仅次于上海财经大学,在全国参考排名中也位居第 45 名 。不过从第五次学科排名来看,情况不容乐观。

中央财经大学A类一级学科仅有A类学科2个(应用经济学A、工商管理学),相较于第四轮学科评估的结果(A+类学科1个(应用经济学);A-类学科1个(工商管理))变化不大,但是相较于其他财经类院校,比如上海财经大学三个A+(理论经济学、应用经济学和工商管理),对外经济贸易大学两个A一个A-(A是应用经济学和工商管理、A-是外国语言文学),西南财经大学(A+应用经济学、A是工商管理学、A-统计学)并不乐观甚至略有落后。

值得注意的是在经管类学科领域,综合类强校如清华大学、北京大学、复旦大学和上海交通大学和中国人民大学(清北复交人)在学生生源方面有明显优势,而凭借学校声誉和资金支持,在学术资源和教师资源方面不断进步。另一方面,新兴财经院校通过特色化办学抢占市场,如上海立信会计金融学院专注于会计、金融实务人才培养,与众多企业建立深度合作,在上海地区的就业市场中占据一席之地。央财在这场竞争中,面临生源分流、师资流失压力,2023 - 2024 学年,从央财流向 “双一流” 综合性大学的教师人数达 12 人,占当年离职教师总数的 20%。

这一现象背后,反映出专业背后的经管就业和泛经管行业变化,高等教育市场的动态变化,以及考生和家长选择的日趋多元化。

随着全球经济增速放缓、国内经济结构深度调整,人才需求结构发生显著变化。以经管类最主流的就业去向金融行业为例。

金融行业曾经是很多人梦寐以求的“高新业务”,优秀的金融人曾一度被称作“金融精英”,但是金融行业的高薪某种程度上是时代的红利以及短期内垄断的红利,而远非可以靠技术不断进步、解决人类生产生活问题的长期稳定增长的业务。

金融行业本质上有两类业务,一类是“金类业务”,如股票投资,股权投资,债权投资和另类投资这种依托本金获得投资收益的业务;另一类是“融类业务”,即促成或者帮助融资成功,如大家熟悉的投行业务员、财务投资顾问(FA)、信贷经理等。金类业务由于整体经济下滑,可投资的优质资产很少,但是之前投资过的公司暴雷的可不少。而融类业务过去凭借高杠杆、强监管套利实现快速扩张的模式难以为继,尤其是地产行业不景气、地方财政压力较大导致整体融资需求下滑。

央财专业布局集中于财经领域,在经济繁荣、金融行业扩张时,优势尽显,大批专业人才投身热门岗位。但市场风向转变,弊端随之暴露。如 2022年以来对AI类业务发展,各行各业对于AI类人才需求大增,既懂技术又懂业务的岗位缺口达 30% 以上,央财因专业结构限制,在满足这类需求时力不从心。据学校就业指导中心数据,2024 届毕业生跨行业就业比例仅 15%,低于综合性大学 25% 的平均水平,且在非财经岗位的竞争力较弱,限制了学生职业发展的多元路径。

写在后面 笔者北大实在哥,保研录教育研究院院长,毕业于北京大学,在保研的时候和央财同学同场竞技,在北大读书期间认识了很多央财毕业的朋友。对宏观行业、就业及专业规划有深度研究。